内容来源:新华网 发布时间:2025年09月02日 浏览次数:7112次

在快与变的世界里

有一群人

坚守着“慢工出细活”的执着

车床前的毫厘不差

指尖下的精雕细琢

生产线上的千锤百炼

……

用双手托起大国制造的脊梁

用信念书写工业发展的成就

他们

就是沈阳产业工人

9月1日

他们迎来了自己的节日——

“沈阳工匠日”

以城市之名,致敬匠心

是沈阳对百万产业工人的深情告白

也是对工匠精神的崇高礼赞

这一次

让我们聚焦这些平凡而伟大的身影

感受时光打磨下的匠心传承

聆听老工业基地里的时代新声

1

工匠精神

让这座城市熠熠生辉

扬眉吐气的大国重器

灿若群星的劳动模范

新中国工业史上众多个“第一”……

拥有一身“钢筋铁骨”的沈阳

深度参与了新中国工业化

从无到有、由弱变强的历程

为工业发展作出了重要贡献

1948年11月

刚刚解放的沈阳百废待兴

在党的领导下

铁西区工人喊出

“让工厂冒起烟来”的激昂口号

不分昼夜开足马力工作

以“蚂蚁啃骨头”的精神

创造了一个又一个奇迹

将生产的大批工业品

源源不断运往全国、运往前线

支援全国解放和新中国建设

那是工业基地热情如火的青春时代

“毛主席的好工人”尉凤英

坚信“喊破嗓子不如做出样子”的马恒昌

“和时间较劲”的赵国有……

一大批响当当的劳模闻名全国

尉凤英

马恒昌(左二)

赵国有

抗美援朝期间

沈阳作为“后方基地”

以工业实力和人力物力支援

保障前线作战需求

3539名汽车司机、汽车修理工、

桥梁工人、火车司机等奔赴前线

沈阳人民欢送参加抗美援朝的队伍

三线建设时期

许多沈阳企业

以近乎“掏空家底”的方式支援全国

产业工人们贯彻“好人好马上三线”的号召

甘愿放弃城市生活条件

背起行囊,带着设备图纸、操作技艺

举家搬迁到祖国需要的地方

近年来

沈阳以智能制造推动产业发展

在重大装备研制、核心技术支持、

配套设备供应、材料研发等方面

为众多国家战略工程作出重要贡献

以创新和匠心托起强国梦想

在这个过程中

沈阳走出了

李志强、洪家光、方文墨等

新一代大国工匠

……

从“一五”时期扛起共和国工业重担

到三线建设时期支援全国

再到今天投身智造转型

“有理想、守信念,

懂技术、会创新,

敢担当、讲奉献”的

产业工人队伍

始终是这座城市的力量所在、底气所在

时代在发展,技能在迭代

但那份融入血脉的匠心与坚守

从未改变

担当、奉献、报国的工业文化特质

和爱岗敬业、争创一流的工匠精神

让这座城市熠熠生辉

2

技能报国

诠释工匠初心

清晨

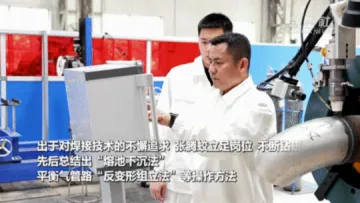

沈鼓集团透平总装车间里焊花闪烁

焊工张腾蛟正带领徒弟们

进行一批关键管路的焊接

被业内称为“技术大拿”的张腾蛟

先后总结出多个焊接操作方法

填补国内外在此领域的空白

今年,张腾蛟被授予全国劳动模范称号

并入选2025年“最美职工”

从一名普通焊工

到沈阳技术大王、辽宁工匠

再到全国技术能手

张腾蛟的成长轨迹

是沈阳产业工人队伍的缩影

他们用卓越技能

打破“工人”与“工匠”的边界

勾勒出新时代产业工人的模样

沈阳深知,新时代的产业工人

不仅要有“坐得住冷板凳”的定力

和对技术和质量“毫厘必争”的极致

更要有创新突破的勇气与能力

通过技能引领、服务保障、人才培育等举措

沈阳产业工人从“量”向“质”升级

目前,全市技能人才达99万人

高技能人才突破33.3万人

队伍结构持续优化

今天的沈阳

数字化车间里

老钳工在触摸屏上操作机器

盾构机装配现场

青年技师用数字技术成功复刻装配图谱

机床智能生产线上

代码与钢铁共舞,算法与精度共振

……

从“工业母机”到“工业大脑”

变的是手上的工具

不变的是

沈阳工匠精益求精、攻坚克难的追求

用数十年的光阴打磨一个零件

用一辈子的热情倾注一项事业

“耐得住寂寞”

“容不得将就”

“守得住本分”

“拿得下大活”

沈阳工匠

在0.01毫米的精度间游刃有余

在火花四溅的车间里书写传奇

用技能报国

诠释工匠初心

3

致敬匠心

让“发光的人”被看见

今年起

沈阳将每年9月1日

设立为“沈阳工匠日”

用一座城的礼遇,致敬匠心

也为工匠精神赋予更鲜明的时代注脚

“沈阳工匠日”标识“匠心向党”

以“9.1”为设计核心

寓意“久久为功、惟精惟一”

形似旗帜飘扬,象征工匠精神薪火相传

“沈阳工匠”标识“大城匠心”

以“工”字为轮廓、“匠”字为核心

诠释工匠精神内涵

传递“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的

价值导向

今年沈阳还将认定50名“沈阳工匠”

和100名“沈阳青年工匠”

聚焦沈阳市10大重点产业集群、

21条重点产业链

向传统产业升级、新兴产业发展及

专精特新企业倾斜

兼顾农业、服务业等多领域

8月20日至9月30日期间

沈阳还开启“工匠主题月”系列活动

立体化展示产业工人风采

推动产业工人走上城市“C位”

让工匠精神成为最耀眼的城市符号

百业待兴的火红年代

沈阳产业工人克服重重困难

为社会主义建设

提供了大量物资保障和技术支撑

当改革开放的号角吹响

沈阳又在阵痛中

百折不挠,浴火重生

今天的沈阳

加快制造业数字化转型升级

大力发展智能制造

在新一轮老工业基地的振兴中破浪前行

1958年,沈阳第一机床厂成功制造我国第一台高精密度丝杠加工车床。

1990年9月2日,我国第一座机器人研究开发基地在沈阳建成。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司研制的智能机器人正在进行书法创作。(2024年6月12日拍摄)

工人在辽宁首家制造业“独角兽”企业沈阳微控飞轮技术股份有限公司车间工作。(2024年6月13日拍摄)

振兴之路匠心筑梦

无论时代如何变化

产业工人始终奋斗在城市发展的一线

有关振兴的故事未完待续

从铁水奔流到数据互联

工匠精神被赋予了新的时代注脚

炉火中淬炼的担当

将不断回响